3D打印技术将数字模型转化为实体,精准控制误差是核心挑战。小到几微米的误差可能影响零件强度,大到几毫米的偏差会改变产品功能。通过科学方法优化材料、设备、软件及环境,即使非专业者也能实现高精度打印,让“误差最小化”从专业术语变为可操作的日常技能。

选对材料是基础

材料特性直接影响打印精度。PLA材料收缩率低,适合小尺寸零件;ABS耐高温但易翘曲,需搭配加热平台;金属粉末需严格控湿防氧化。例如打印精密齿轮时,选择收缩率小于0.3%的树脂材料,配合后处理固化工艺,可将齿轮间隙控制在50微米内,确保传动流畅无卡顿。

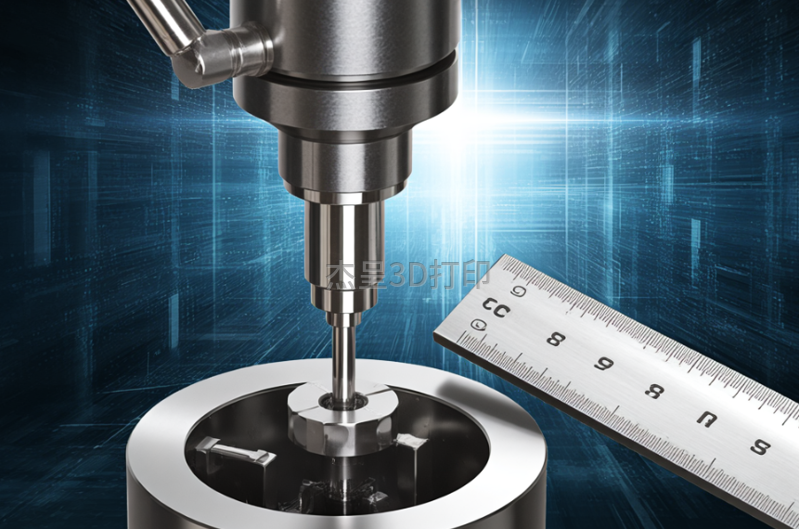

设备校准不能少

设备精度是误差控制的关键。喷头温度需精确到±1℃,平台水平度误差需小于0.05毫米,步进电机步距误差需控制在0.01毫米以内。定期用激光干涉仪校准Z轴,用千分表检测平台平整度,能避免打印层出现“波浪纹”或“台阶效应”。某品牌打印机通过每周校准,将打印误差从0.3毫米降至0.1毫米。

软件优化很关键

切片软件参数直接影响打印路径。层高设为0.1毫米时,需调整挤出倍率补偿材料流动;填充密度超过30%可增强结构强度,但会增加打印时间;支撑结构需设计成易剥离的树状结构,避免残留痕迹影响表面光洁度。通过软件模拟打印过程,可提前发现路径重叠或空走问题,减少实际打印中的误差累积。

环境控制很重要

温湿度和振动是隐藏的误差源。打印环境需保持22-25℃恒温,湿度控制在40-50%,避免材料吸湿膨胀或干燥开裂。将打印机放置在减震台上,可隔离地面振动对Z轴的影响;使用空气净化器过滤粉尘,能防止喷头堵塞或模型表面沾灰。某实验室通过环境控制,将大型结构件的打印误差稳定在0.2毫米以内。

精准控制3D打印误差,需要从材料、设备、软件、环境四个维度系统优化。每个环节的微小改进,都能累积成整体精度的提升。对于普通用户而言,选择可靠的设备、使用成熟的切片软件、保持稳定的打印环境,配合定期维护和参数调整,就能在家庭或工作室中实现高精度3D打印,让创意从数字模型完美转化为实体作品。这种“误差可控”的能力,正是3D打印技术从实验室走向广泛应用的关键支撑。

Not search wanted articles